Auf gute Entscheidungen zu Demokratiepolitik drängen zivilgesellschaftliche Organisationen die drei Ampel-Parteien. “Wir fordern SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf, dass sie in ihren Koalitionsverhandlungen Demokratiepolitik als eigenes Thema behandeln“, fordern in einem Appell 14 Vereine, Stiftungen und Dachverbände, darunter die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, der Deutsche Naturschutzring, die Petitionsplattformen OpenPetition und Change.org, die Amadeu Antonio Stiftung und die Allianz “Rechtssicherheit für politische Willensbildung”.

Kategorie: Politik

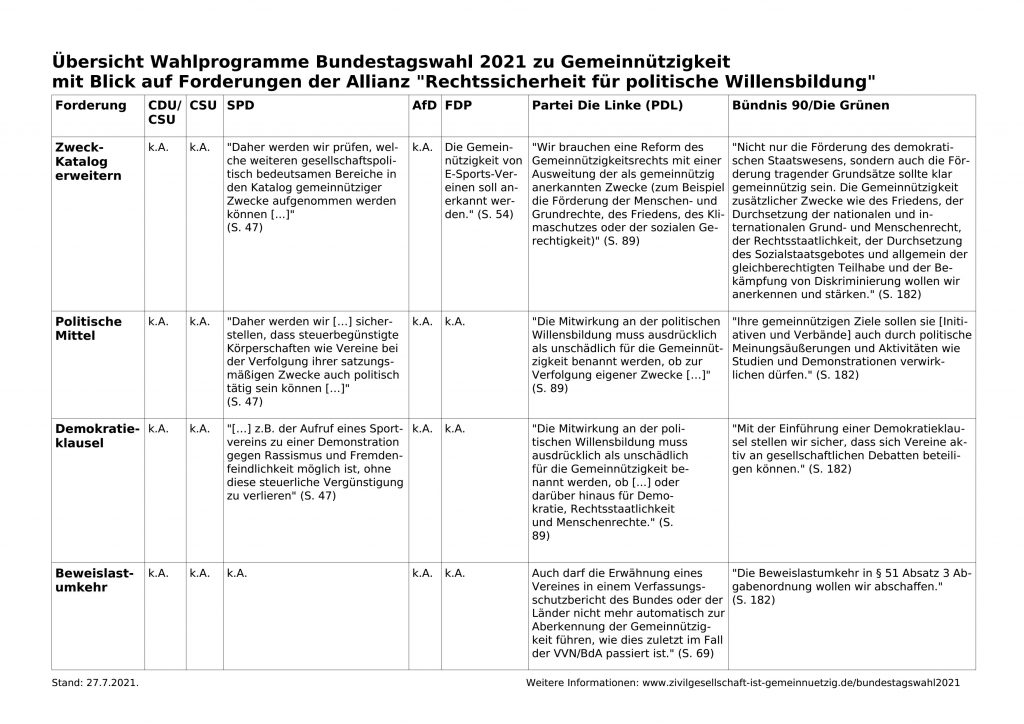

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat heute (2.8.2021) einen 31 Seiten starken Entwurf eines “Gesetzes zur Stärkung des demokratischen Engagements und einer lebendigen Zivilgesellschaft” veröffentlicht. Die GFF, eine von mehr als 180 Mitgliedsorganisationen der Allianz “Rechtssicherheit für politische Willensbildung”, macht damit konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Forderungen der Allianz. und geht noch darüber hinaus, etwa mit einer Regelung, die Herkunft hoher Spenden ab ca. 50.000 Euro zu veröffentlichen und die Öffnungsklausel für künftige neue gemeinnützige Zwecke zu erweitern. Der Gesetzesentwurf mit konkreten Formulierungen stellt die Diskussion auf die Füße und zwingt Parteien, sich auf die Forderungen einzulassen statt etwa mit “das ist sehr kompliziert” zu antworten.

Zum zweiten Mal legt die EU-Kommission einen Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Kommission vor. Für die EU spielt die Zivilgesellschaft (als Summe ihrer Organisationen) “eine zentrale Rolle im System von Kontrolle und Gegenkontrolle”, zusammen mit unabhängigem Journalismus. In dem Bericht schaut die Kommission besorgt auf “schwerwiegende Herausforderungen” für die Zivilgesellschaft in einigen Ländern, hebt positive Beispiele hervor, die “ein förderliches und unterstützendes Umfeld für die Zivilgesellschaft” stärken, und stellt im Landesbericht für Deutschland fest, dass “die Unsicherheit in Bezug auf die Steuerbefreiung zivilgesellschaftlicher Organisationen” ein Problem ist. Die Sorge über den Verlust der Gemeinnützigkeit könne dazu führen, dass Vereine und Stiftungen “davon absehen, zu potenziell sensiblen Fragen Stellung zu nehmen”. In “erheblicher Unsicherheit” seien vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Die rechtliche Unklarheit führe dazu, dass “die Androhung rechtlicher Schritte im Zusammenhang mit dem Steuerstatus auch als politische Taktik genutzt werden kann”.

Der deutsche Blick muss sich auch nach innen richten. Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie müssten stets verteidigt und entwickelt werden. Sie müssen auch Themen der Innenpolitik sein. Die Bundesregierung muss die Warnungen ernst nehmen und handeln! (Siehe auch unsere Pressemitteilung vom 21. Juli 2021)